逆袭之路:中国或将超越美国,成为灵长类基因编辑研究的“世界中心”

| 导读 | 在中国恢复高考制度的第一年,冯国平成为了他们高中班上唯一一个考上大学的人。他被分配到了一所医学院,和怀揣科学理想的同辈们一样,冯国平很快就立志去美国继续研深造。“那个时候的中国和美国相比,真的是落后了三五十年,根本没有办法去做前沿研究。”因此在 1989 年,他前往纽约州水牛城,生平第一次看到了落雪成山。随后,他在纽约州立大学布法罗分校获得了遗传学的博士学位。 |

图片来源:CorneliaLi

在中国恢复高考制度的第一年,冯国平(Guoping Feng)成为了他们高中班上唯一一个考上大学的人。他被分配到了一所医学院,和怀揣科学理想的同辈们一样,冯国平很快就立志去美国继续研深造。“那个时候的中国和美国相比,真的是落后了三五十年,根本没有办法去做前沿研究。”因此在 1989 年,他前往纽约州水牛城(Buffalo, New York),生平第一次看到了落雪成山。随后,他在纽约州立大学布法罗分校(The State University of New York at Buffalo)获得了遗传学的博士学位。

冯国平的个子不高,身形清瘦,自带着禅者般平静的气质和聪敏的微笑,如今他已是麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)神经科学的讲席教授,专注于脑部疾病的遗传学研究。他 45 人的实验室是 MIT 麦戈文脑科学研究所(McGovern Institute for Brain Research at MIT)的一部分——2000 年,一笔高达 3.5 亿美元的巨额捐款促使该研究所成立,为他的实验室提供了充裕的研究经费。

冯国平。图片来源:mcgovern.mit.edu

不过现在,他每年都要回中国几次,因为在这里,他能够从事在美国无法进行的实验和研究。今年一月,我在深圳见到了他,在冯国平留美的三十年间,这个城市经历了令人瞠目的崛起。他走下波士顿的红眼航班,径直来到中科院深圳先进技术研究院(简称先进院,Shenzhen Institutes of Advanced Technology,SIAT),在那里,与他合作的伙伴正等待着这位神经科学家的到来。

冯国平在先进院组织了一场研讨会,邀请了多位同仁作为会议的发言嘉宾,其中包括 1 位对树鼩感兴趣的 MIT 神经科学家(树鼩,tree shrews,小型哺乳动物,和灵长类亲缘较近,原产自中国南部),以及 1 位在匹兹堡大学(University of Pittsburgh)和纽约州立大学上州医科大学(SUNY Upstate Medical University)从事成瘾研究的科学家。他们和冯国平一样是中国人,在上世纪八九十年代身赴海外、追寻更好的发展机会。但现在,他们回到了中国——有些对于美国来说过于昂贵和不切实际、甚至涉及敏感的伦理问题的研究,只有在这里能够实现。

在研讨会上,CRISPR 这个强大的新型基因编辑工具在非人灵长类脑科学领域良好的应用前景,已经成为科学家们心照不宣的共识。次日,我和冯实验室的博士后周洋(Zhou Yang,音)一同出发,去探索理论背后的现实世界。

在花费了数小时,几乎穿越了大半个广东省后,车子在一个枝繁叶茂的岔道放慢了速度,远处立着标有繁育机构中英文名称的路牌。蔓延扩张的园区内有自助食堂以及供员工休息的宿舍,他们在这里照料数千只食蟹猴(crab-eating macaque,也称长尾猕猴)。这里的绝大多数猴子都出口海外,进入制药公司或实验室充当实验动物。

繁育机构本身并不对猴子进行基因工程改造,但基数如此庞大的猴群,使得这家机构成为了新型基因编辑技术的理想实验场。新兴的CRISPR 基因编辑技术推动了冯国平和该机构的合作:它利用蛋白质作为分子剪刀,能够让科学家们靶向追踪和沉默特定基因。在它问世之前,对于灵长类动物的基因改造十分费力,只能进行很有限的编辑——没几个研究团队愿意尝试,成功案例更是寥寥无几。而 CRISPR 使实验猴可以像小鼠一样轻易地实现基因编辑。

冯国平是靠小鼠“成名”的:青年时他作为一名极具天赋的遗传学家,发明了一系列遗传学实验技巧,推动了啮齿类动物脑科学研究的发展。2011 年,周洋加入了冯在 MIT 的实验室,利用实验室基因突变小鼠研究自闭症。这些小鼠都是“基因敲除鼠”——它们的 Shank3 基因被敲除掉了。Shank3 的突变在 1%-2% 的自闭症谱系障碍(autism spectrum disorder)人类患者体内会出现,患者表现出重复的刻板行为,以及社交意识缺乏的特征,很可能还存在深度的智力障碍和运动障碍。

基因敲除小鼠和 Shank3 基因突变的人类具有相似的特征。它们的某些神经元发育不良,并且会反复用梳理毛发——严重时甚至会把自己的毛皮撕扯开来。

但这些实验结果究竟对人类有多适用?啮齿类动物没有完整的前额皮质,而这一脑区与人格、决策和高级认知功能紧密相关。小鼠也无法像人类一样进行社交活动,例如人类自闭症患者一个典型的表现——躲避眼神交流。别说是敲除鼠,就算是健康小鼠也做不出任何与“眼神”有关的行为。

寻找更加接近人类的动物模型来研究自闭症已成为大势所趋,为了创造 Shank3 敲除的实验猴,冯国平开始着手寻觅中国的合作伙伴。他们的目标并不是创造患有自闭症的猴子,而是想要创造一个拥有有足够多自闭症症状的非人灵长类模型,来探明处在该状态下的大脑结构、进行药物测试、筛选出能够缓解症状的药物。如果 Shank3 计划成功,他希望能够在猴子身上研究精神障碍疾病例如强迫症(obsessive-compulsive disorder,OCD)或是精神分裂症(schizophrenia)。

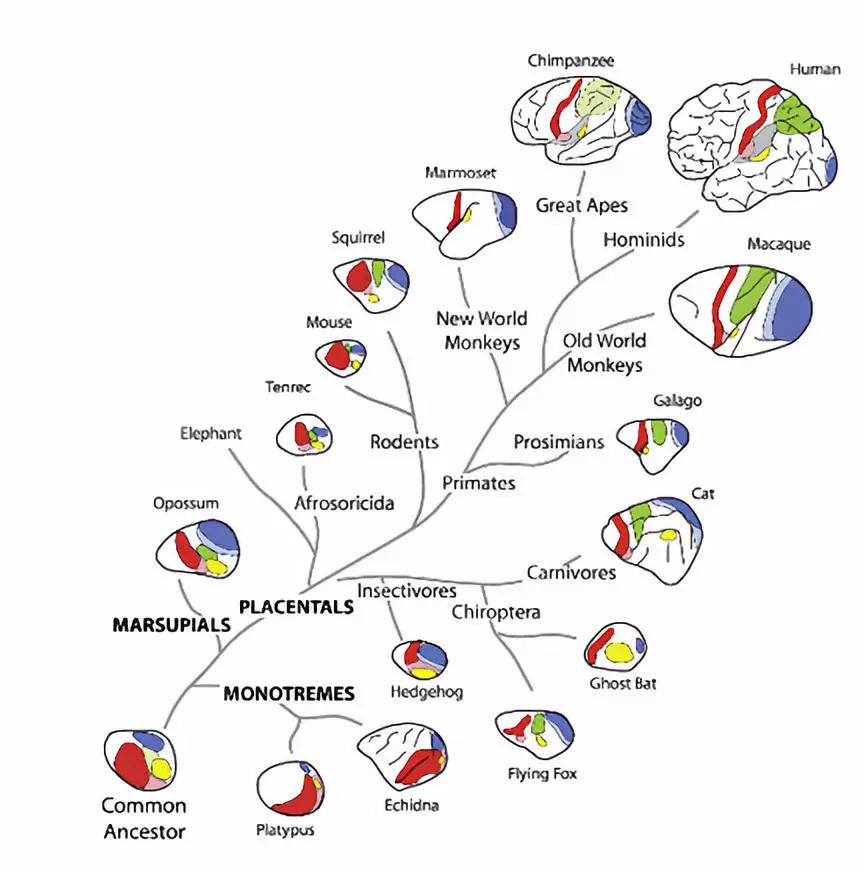

科学家们已经对猕猴的社会行为研究了数十年,这使得它成为了一种良好的模式动物,可以用于研究诸如自闭症在内的具有强烈社会属性的精神障碍疾病。猕猴相比于狨猴更接近人类,因此它们的大脑能够成为人类大脑更好的替代品。

哺乳动物系统进化树简图 图片来源:Brains, Genes, and Primates︱Neuron

不过就算是有最先进的基因编辑工具 CRISPR 帮忙,猕猴的基因改造也并不轻松。首先需要收集排出的卵细胞进行人工受精,然后用显微注射针将 CRISPR 蛋白注入胚胎。猴胚胎比小鼠胚胎敏感得多,注射过程中微小的 pH 或是 CRISPR 蛋白浓度的改变都会对胚胎造成影响。只有某些胚胎会获得预期中的基因突变,植入代孕母猴体内后存活的更少。成功获得突变幼猴要消耗许多卵细胞,即使是制造少量的基因敲除猴,也需要庞大的繁殖群来支持。

第一只 Shank3 猕猴出生在 2015 年,随后又有 4 只陆续出生,它们是仅有的 5 只。

为了和他的实验动物们见上一面,冯国平需要飞行 1 万 2 千多公里,跨越 12 个时区。如果能在美国进行猕猴的研究将会非常便捷,但是目前看来,他还不能实现这一愿望。

冯国平最初曾向新英格兰灵长类动物研究中心(New England Primate Research Center)寻求培育 Shank3 猕猴,该中心是美国 8 个国家灵长类动物研究中心之一,它们被美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)和哈佛医学院共同资助。但不幸的是,在 2013 年哈佛决定关闭该中心。

该决议震惊了学界,被学者们理解为美国政府对灵长类动物研究失去兴趣的标志。众多的国家灵长类动物研究中心都曾作为艾滋病病毒(HIV)、寨卡(Zika)、埃博拉(Ebola)以及其他疾病的重要研究机构,都受到过广泛而严格的公众监督。但是迫于动物权益组织施加的压力,以及 2010-2012 年间媒体对该中心实验猴死亡的高调报道,哈佛大学决定逐步停止相关灵长类动物的研究—— 2015 年,该中心正式关闭。

美国的科学家们但心美国会在灵长类动物研究领域落后于中国。“我有两个很大的顾虑,” 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)的脑科学家,研究灵长类的迈克尔·普拉特(Michael Platt)说,“第一,美国现在并没有加大灵长类模式动物的研究力度。因此我们不会有中国科学家那样的优势。”第二,他表示“我们也许会失去那些从事灵长类动物研究的优势资源和资深专家。”

与此同时,中国正将自己打造成一个国际化的灵长类动物研究中心。中国国内确实存在着迅速壮大的动物权利保护群体,国际人道促进会的中国政策专家彼得·李(Peter Li)说到,中国的动物权利保护者们目前重点关注的是宠物的福利如何,用作研究的实验动物则不然。

从上世纪 90 年代开始,猴类繁育机构在中国陆续建立。这意味着,中国不仅拥有数量庞大的猴类资源,而且还拥有许多猴类繁殖专家,他们能够和猴的基因组打交道,完成精细的实验。

图片来源:Cornelia Li

美国政府在生物医学研究方面的预算连年走低,而在中国,国家和地方政府都持续向研究项目中投入大量资金,热切希望提升自身的国际科学地位和影响力。目前,呼之欲出的中国脑计划(China Brain Project)很可能为神经科学研究,特别是灵长类模式动物的研究提供一笔巨额的资金支持。中国的科学家们也会拥有更为可观的工资:由于深圳政府的资助,一名海归首席科学家可以在回国的前五年内收获 300 万元人民币的资金,这甚至吸引了美国诸如耶鲁大学等顶级研究机构中的许多外籍研究人员。

对于身在美国希望在中国寻求灵长类动物研究的科学家来说,他们的每一分钱都花到了点儿上:购买一只标准化的实验猴在中国约需 1,500 美元,而在美国则需大约 6,000 美元。每天的食物和抚育费用相较美国也低了一个数量级。

近些年,中国在猴类基因编辑领域的研究,出现了小范围爆炸式的增长。昆明、上海和广州的科学家接连创造出了具有帕金森、杜氏肌肉营养不良症(Duchenne muscular dystrophy)、自闭症等多种表型的模型猴。

这就不得不提起蒲慕明(Mu-ming Poo):他多年以前就离开了加州大学伯克利分校(UC Berkeley),加入了中科院上海神经科学研究所(Institute of Neuroscience in Shanghai)。2018 年年初,该研究所的科学家们将向世界宣布他们成功创造出了体细胞克隆猴。两只克隆猴被命名为“中中”和“华华”,寓意“中华”。蒲慕明表示,通过克隆技术,研究人员可以迅速创造具有相同遗传背景的模型猴群,再也无需一次只能编辑一只。而足够数量的实验猴一直是制作疾病模型的一大挑战。

数据伪造、虚假同行评议、不合格的试剂,以及宽松的伦理标准都曾阻碍中国科学的发展。但是,MIT 麦戈文脑科学研究所所长罗伯特·德西蒙(Robert Desimone)说:“现在情况发生了天翻地覆的变化。”中国政府对科学研究的大力资助吸引了不少在西方求学的青年研究者回国,他们带来了西方的研究标准。此外,与美国科学家的合作,比如冯国平和德西蒙在深圳先进院的合作,同样给中国的科研机构带来了西方科学界的标准。

冯国平表示,他的合作伙伴在深圳先进院开展的研究都会接受类似实验动物管理和使用委员会(简称动管会,Institutional Animal Care and Use Committees,IACUC)机构的审查,该委员会在美国负责审查联邦资助的动物研究。动管会的成员大多是科研专家,但也同样吸纳了当地的社区成员,任意成员都可以就伦理问题提出反对意见。“我们设立了标准。”冯说,这意味着合作者们需要达到或是超越美国标准。

这家隶属深圳先进院的研究设施占地面积很大,甚至有自己的污水处理系统。在开始参观前,饲养员提醒我们,猴子们对于新鲜面孔会异常兴奋。果然,当我们乘坐的货车刚开到猴舍的时候,不计其数的小爪子便伸了出来,抓住笼栏,毛茸茸的脑袋迅速探出。尽管穿了全套的防护装备,但我还没有进行过严格的疾病筛查,因此只能从远处观察这些猴儿们。这种猴子原产于东南亚地区,它们有着标志性的冠毛以及一条又长又弯的尾巴。接下来我们去看了幼猴,它们居住在一个个小卧室大小的围笼里。这家研究设施每日为这些猴子们提供新鲜水果和糕点,厨师还会在它们的专用食堂里蒸制山芋和比手掌还大的的馒头。

研究设施的董事助理在谈起动物权益保护者时,这样向我强调:“他们认为你不应该用这些动物来做实验,你应该保护它们。但是这些动物对于人类的病痛以及绝症患者的帮助有多么大,他们却根本不愿意去了解,”她对我说,“在中国的法律制度下,人依旧是第一位的。”

猕猴对面孔极度的敏感性,也是冯国平选择灵长类动物作为研究对象一大原因。当一只普通的猴子看到一张充满敌意的猴脸照片时,它会怒气冲冲地盯回去;对于一张毫无情绪的脸,它不会给予太多的关注,甚至会完全无视一张颔首低眉的脸。某些自闭症的患者不能识别其他人的面部表情,那么 Shank3 的缺失如果能导致猴子无法识别这些社交暗示,就表明非人灵长类确实是这类疾病一种很好的模型。冯国平在深圳的合作伙伴们也正利用核磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)和脑电图(Electroencephalograms,EEGs)研究模型猴的大脑,以期识别基因突变以何种方式改变了大脑结构。

在参观的过程中,即使我不断提醒自己这些都是标准的实验设备,我发现我还是一直不安地注视着笼圈和猴固定椅,被禁锢起来的实验猴看起来是那么的悲哀。当我向冯和德西蒙吐露自己的感受时,他们竟给出了相同的回应:实验室里的猴子都被照料得非常好,相反的,我不该把猴子们在野外的生活想象的那么美好。野生的猴子会生病,会被掠食,彼此间还会有可能致死的激烈争斗。他们问我,这一定比生活在实验室里、食物充足、有所庇护、接受麻醉活检更好么?

离开深圳一周后,我在冯国平位于马萨诸塞州剑桥的办公室里见到了他。我还未开口,他便主动提起了研究基因改造灵长类动物的伦理问题。“现在这些问题仍处在初级阶段,”在我们谈话的间歇他说道,“应该怎么做、不该怎么做?所有这些问题尚无定论。”

我问道,有些事情是我们确定不能做的么?他不假思索地回答了我的问题:某些患有癫痫的婴儿,一天之中要忍受多次癫痫发作带来的痛苦,他说:“作为家长,你知道那有多痛苦么?但你终究还是束手无策,心里清楚他们迟早会离开人世。”冯国平在中国读完医学院之后差点儿成了名儿科大夫。但他始终习惯不了眼睁睁地看着孩子们撒手人寰。

一些严重癫痫患儿的父母曾询问过他能不能在猴子身上研究这种疾病。冯国平告诉他们,他认为技术上是可行的。“但是我也说过,‘我无法确定自己是否愿意制作这种动物模型。’”他回忆道。也许会有一种药物能够控制猴子的癫痫发作,他说:“我无法眼睁睁看着它们抽搐不止。”

但他继续说道,放手让这些孩子就这么离开人世难道就是道德的么?即使知道成千上百万的突变小鼠并不能对人类的状况有多大的解释,还去创造它们来研究脑病就是道德的么?只有在其他动物模型起不到作用的时候,灵长类动物的模型才应该被使用,并且必须有一个确定且清晰的研究方向。

冯国平正和俄勒冈国家灵长类动物研究中心(Oregon National Primate Research Center)洽谈在美进行类似研究工作的事宜。“我们还是要在这里(美国)做点什么,”他说, “我们不能完全落于人后。”加利福尼亚国家灵长类动物研究中心(California National Primate Research Center)的科学家们已经成功对灵长类动物的胚胎进行了基因编辑,但仍未出现成功产出活体的报道。

杰弗瑞·卡恩(Jeffrey Kahn)是约翰霍普金斯大学伯曼生物伦理学研究所(Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics)的所长,我曾向他提出这样一个问题:美国严格的伦理限制是否有可能会让世界上其他国家的研究者——比如中国——赶超美国。他指出这是有可能的,甚至是完全可以接受的,因为不同的国家有不同的文化传统,在这类研究上自然会有不同程度的限制。“如果我们不愿意或是不能使用这种技术,我们的竞争优势的确会逐步丧失,”他说,“而这也许就是我们需要接受的现实。”

与此同时,中国脑计划的关键人物蒲慕明则向我表示,“这里面并没有什么伦理问题……我认为将猴子作为疾病模型用于临床前试验不应有任何犹豫,也不存在任何问题。”只要猴子们被照料的很好,这和现在利用神经毒素创造帕金森病猴模型,来筛选新的治疗方法没什么两样。

随着灵长类动物神经科学研究的不断进步,科学家们总有一天会发现猴子模型的缺陷——它们终究与人不同。在猴子身上有效的药物也许在临床试验中起不了任何作用。而在基因编辑猴成为最佳模型,能够非常好的模拟人类疾病时,伦理问题将会进一步凸显:中国昆明的一位科学家,曾提议利用 CRISPR 技术在猴的基因组中插入与大脑发育以及语言功能相关的人类基因,而在猴子身上成功的基因编辑技术也将同样对人类起作用。

在科学文献里,研究中使用的猴子通常被描述为非人灵长类动物(Nonhuman primate,NHP)。猴子与人类之间,依然隔着一道看不见的红线。

撰文 Sarah Zhang

翻译 谷玉玺

审校 徐文慧

编辑 魏潇

https://www.theatlantic.com/science/archive/2018/06/china-is-genetically-engineering-monkeys-with-brain-disorders/561866/(转化医学网360zhyx.com)

腾讯登录

腾讯登录

还没有人评论,赶快抢个沙发